2 cuentos de Manuel Nieves

El autor de El último color, que dictará el taller de creación literaria Yo escribo, nos confía «Tocado por Dios» y «Mi primer deseo», dos relatos inéditos que viene preparando para sus próximas publicaciones

TOCADO POR DIOS

Tenía trece años. Mi abuelita me inscribió en la catequesis para realizar la primera comunión. Desde niño fui criado bajo el manto sagrado de la promesa del Cielo: la muerte, la resurrección y la vida eterna. En la misa aparecía el padre Jesús, con el alba y la estola verde. El señor esté con ustedes, miraba sin mirar a todos, esperando la clásica respuesta: y con tu espíritu.

Conocí al padre más a profundidad en obra y gracia, cuando organizó un campeonato de básquet en la parroquia. Empezó el primer partido, capitaneando uno de los equipos, y convenció a los integrantes de quitarse el polo, para que fuera fácil reconocerse entre ellos. Su mirada de ojos azules ultramar infundía respeto y el rostro barbado era un copy -paste de la imagen del hijo de José y María. Hasta su cuerpo semidesnudo mostraba, a la altura del abdomen, una cicatriz que se asemejaba a la herida que le hizo Longinos, el romano, al hijo de Dios para cerciorarse de que estaba muerto.

Jesús, sin ser Jesús, también era popular y líder en la comunidad católica, por eso no fue novedad que, de un momento a otro, también se hiciera cargo de la catequesis y de los grupos de oración. Faltaban pocos días para mi primera comunión. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos, que he Pecado mucho en mis pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.

Culpa. Sí, la culpa me llevó a confesarme directamente con él. Fue un doce de noviembre, tenía que hacerlo para recibir por primera vez la eucaristía.

—El señor esté con ustedes.

—Y con su espíritu.

—Levantemos nuestro corazón.

—Lo tenemos levantado hacia el Señor.

—Demos gracias al Señor.

—Es justo y necesario.

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.

Llenos están el cielo y la tierra, de su gloria,

¡hosanna! Bendito el que viene,

en nombre del Señor,

hosanna en el cielo ¡hosanna!

Ese día llovía, hacía frío. Jesús nos llamaba uno por uno. José Carlos, dijo en voz alta. Me levanté un poco temeroso. En realidad, no sabía qué era el pecado, o si mi pecado era grave como para confesarlo. Caminé lentamente y me encontré cara a cara con él. Señor mío y Dios mío, que investigas los corazones y conoces las conciencias de los hombres: dame la gracia de examinar sinceramente mis pecados y de comprender su malicia. Haz que los confiese bien y me enmiende de ellos, para que merezca tu perdón y tu gracia en esta vida, y después la gloria eterna. Amén.

—¿Cuál es tu pecado hijo mío? —me preguntó. Pasé del frío al calor y cuando puso su mano sudorosa sobre la mía, sentí un frío mayor—. ¿Cuál es tu pecado? —repitió, intentando encontrar la respuesta en mi mirada perdida.

Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en mis pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la santísima Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que recen por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén.

—Me hago la paja, Padre, varias veces al día me la pelo.

Lo vi relamerse.

—Estás en la edad donde el pecado entra por el placer —me dijo. Me cogió de las manos, esta vez con fuerza, empezó a orar el padre nuestro—. Dios está avergonzado de ti, estás confesado. Reza diez aves marías y diez padres nuestros. Te veo a las tres de la tarde en el auditorio.

Volví a casa un poco confundido, no me sentía libre de pecado. Eran las diez de la mañana, vi en la televisión Thundercats, He-man y Los Pitufos. Mi abuela me llamó para almorzar.

Eran revistas pornográficas, dos penes intentando entrar en la limitada boca de una mujer, el rouge de sus labios se malhería, desparramándose por el resto del mentón, los ojos llorosos daban la impresión de que la pasaba bien, pero que se necesitaba cierta dosis de pericia para hacer caber dos falos dentro de su boca.

—Mañana haremos escabeche de gallina para los invitados a tu primera comunión. ¿Ya avisaste a tus compañeros del colegio? —preguntó con esa voz firme que te invitaba a la serenidad, aun en los momentos más tensos.

—Claro, solo vendrán Jack, Paola, Maritza y Freddy, Mamá.

Descansé un rato. Luego me alisté para ir a la parroquia a ver al padre. Bajé caminando todo lo largo de jirón Manco Cápac hasta llegar al antiguo Banco de la Nación, seguí de frente hasta Antonio Raimondi, giré a la derecha dos cuadras solo para ver a las jugadoras de vóley del colegio Santa Rosa, había una chica que jugaba en la selección y me gustaba mucho. Ella era el motivo de ser discípulo de Onán. Al llegar a la catequesis, dudé en entrar porque vi la puerta semi abierta. Ausculté, mirando al fondo, el lugar estaba vacío. En la catequesis había una especie de chisme con aires de misterio doloroso, contaban que en las noches crucificaban a una monja para que cumpliera su penitencia por haber abortado. Temí que, de pronto, la monja se me apareciera.

Me quedé en uno de los tantos jardines que ellas cuidaban. Sí, estaba lleno de plantas y flores, heliconias, rosas blancas, floripondios, enredaderas, cactus cuyos brazos se elevaban hacia el cielo, pidiendo perdón por tantas espinas.

—José Carlos, debes acostumbrarte a ser puntual —resonó una voz desde el auditorio.

Estaba sentado ojeando unas revistas.

—Buenas tardes, padre Jesús.

—Hola, hijo, siéntate.

—Disculpe la tardanza, es que me quedé viendo un rato a las chicas del vóley.

—¿Pensaste en tus pecados cometidos?

—Sí padre, estoy listo para empezar una vida nueva.

—Así tiene que ser, un buen pastor busca hasta su última oveja.

—Perdón, padre.

—Perdón pídele a Dios por haberle fallado en palabra y en obra.

Hizo un sonido fuerte con la hoja de una de las revistas.

—Mira lo que confisqué ayer. Estos muchachos se pasan.

El lugar, de por sí, estaba cargado de tensión. Los rayos del sol caían de manera angular, iluminando algunas zonas del gran salón. En la pared principal había una cruz negra, sin ningún Cristo muriendo desangrado. Eran revistas pornográficas, dos penes intentando entrar en la limitada boca de una mujer, el rouge de sus labios se malhería, desparramándose por el resto del mentón, los ojos llorosos daban la impresión de que la pasaba bien, pero que se necesitaba cierta dosis de pericia para hacer caber dos falos dentro de su boca.

—Pobre chica, padre, se le nota incómoda.

—¿Cómo que incómoda? —contestó, dejando que yo viera la portada de las otras publicaciones, también pornográficas.

Cuando se levantó de la banca le vi la erección. Me contó que varias personas actúan así porque no llegan a conocer a Dios.

—¿Y cómo se le conoce más al Señor, padre?

—Siguiendo sus enseñanzas. Yo soy uno de sus representantes en la Tierra —dijo, levantando las manos para después unir las palmas en señal de oración.

—Eso lo sé, pero no es mi pecado, yo no veo esas cosas.

—Está bien, espero no decepcionarme de ti. ¿Podemos ir a mi oficina?

—Sí, padre, vamos.

Abrió la puerta, me hizo entrar primero. Un enorme crucifijo de un Cristo ensangrentado nos daba la bienvenida. Al costado de él había cuadros de vírgenes, santos, ángeles y demás integrantes de la collera divina. Todo parecía viejo, el tiempo había hecho una pausa en ese pedazo del reino de Dios. La oscuridad parecía sentirse cómoda entre los muebles de cuero y finos adminículos religiosos.

Se quitó la camisa aduciendo calor, sentándose en el mueble viejo de cuero que olía a condimento.

—Siéntate a mi lado, ¿quieres algo de beber?

—Sí, padre, por favor, un vaso con agua.

Las revistas de adultos seguían con él. Puso su mano en mi muslo.

—¿Quieres ser tocado por Dios?

—No lo sé.

—¿Por qué?

—Me da miedo.

—¿Miedo a qué?

El ambiente empezó a tornarse más oscuro aún, a sentirse pesado. Me rozó el pene.

—No la tienes de niño —me dijo.

No podía moverme, estaba asustado, me sentía atrapado con el tiempo encaprichado en no avanzar. De pronto, ya no recordé más.

Me desperté en una cama grande de colchón duro, tenía ocho almohadas, cuatro por lado, en la parte superior había otro Cristo sangrante con la mirada moribunda. Olía a humedad, a guardado. La imagen era tétrica, casi aterradora, de pesadilla. Salí de la habitación seguro de haber vivido un extraño sueño.

—¿Quieres algo de beber? —me preguntó. Tenía un cáliz en la mano, lo imaginé lleno de la sangre de Cristo.

—Agua, padre.

Nos sentamos a la mesa. Le pregunté por qué me había quedado dormido súbitamente.

—Fue la energía que solo sienten los que fueron tocados por Dios, solo son algunos los elegidos —refunfuñó, a la par que se relamía los labios mojados por el vino.

—Padre, quiero irme a casa, seguro deben estar preocupados.

—No, ya avisé que te quedarías un rato para ver los pormenores de la comunión de mañana. —Se puso detrás mío y se rozó en mis nalgas, sentí su pene crecer mientras me hablaba de lo afortunado que era.

En ese momento, como un súbito desborde de memoria contenida, llegó un vendaval de recuerdos. Vi a Jesús besándome las orejas, acariciándome la mejilla, jugando con mis labios, abriendo, primero con sus dos dedos mojados, mi labio inferior, exponiendo mis dientes, tocándome el mentón. Por eso sentí nuevamente esa mezcla de calor y frío que me confundía. ¿Jesús acariciando mis tetillas? ¿En qué momento del sueño me desnudé? ¿Cómo llegué después a la cama del padre Jesús? Volví en mí, dejando atrás esa duda, si fue un sueño o qué. Vaya que eres alto para tu edad. Sí padre, juego básquet. José Carlos, una pregunta, ¿te gusta ser tocado por Dios? Sí padre, con la condición de irme al Cielo y ver a mi madre

A la mañana siguiente, la homilía empezó a la hora exacta, yo iba de terno blanco, en el bolsillo tenía un pañuelo celeste. Sofía, mi compañera de salón de catequesis, estaba con un vestido de color celeste y un pequeño tocado blanco. Recuerdo su mirada cómplice al momento de salir a dar la oración de los fieles. Contaba mis pasos, el padre Jesús estaba en el atril, su cara se empañaba de los colores plateados y dorados del santísimo.

Padre Jesús: Al celebrar el misterio pascual de Cristo y al comienzo de la profesión religiosa de nuestros comulgados, oremos unidos a Dios padre todo misericordioso, autor de la vida evangélica.

Sofía: Por todos quienes nos consagramos a través de la comulgación, para que sean asiduos en la oración, alegres en la penitencia. Roguemos al Señor.

Todos: Te lo pedimos señor.

José Carlos: Por todos quienes fuimos tocados por Dios y nos prometieron el Cielo, que nos bendiga con el amor a través de la oración. Roguemos al Señor.

Todos: Te lo pedimos señor.

MI PRIMER DESEO

Allá por los 1700

Cuando llegaron los españoles, existía la comunidad de los Cumbazas en el Valle que hoy ocupa la ciudad de Tarapoto (Tara-Putus). Los europeos saqueadores, perpetraron genocidio de ambas comunidades originarias, de las cuales sobrevivieron una niña y un niño. El Dios Apu se compadeció de ellos, convirtiendo al niño en un robusto toro y a la niña en una bella mariposa azul, ambos se refugiaron en el inmenso verde azul del Cerro Escalera. Como era de esperarse, la sensibilidad de estos dos seres, al extrañar a sus familiares, se hizo evidente. A pesar de su aparente fortaleza, el toro lloró desconsoladamente y, de sus lágrimas, nació el río Shilcayo. La mágica mariposa bajó de las alturas a ver los restos de su pueblo, al no poder contener la tristeza porque extrañaba a los suyos, también lloró de forma lastimera y su eco fue escuchado por un saqueador español que había salido al bosque en busca de comida, la belleza de la sobreviviente lo impresionó al punto de querer cazarla. Cogió un arcabuz y la hirió a muerte. Un viento frío sostuvo a la niña alada hasta dejarla en el suelo, convirtiéndose en una inmensa laguna a la que llamaron Suchiche, donde, posteriormente, se fundó la nueva ciudad de Tarapoto.

1987

La cancha de fulbito se ubicaba a unas gradas a desnivel de mi salón del tercero B, en la primaria. Yo era apenas un niño cuyo máximo sueño era representar a mi escuela en el concurso anual de lengua y literatura, hacer poemas con rima y volver temprano a casa, sin desviarme a deambular en la Plaza de Armas, para que mi abuelita me diera un premio: una tibia tasa de ponche extra.

En mis ratos libres en la escuela, mi pasatiempo era ver cómo los chicos de quinto grado se enfrentaban a muerte en los partidos de fulbito con los de sexto. Se sacaban la madre solo por ganar, yo los observaba de lejos, como teniéndole miedo al sol o a algún balonazo que se perdía entre la tribuna llena de chibolos sapos, que apostaban desde un chupetín hasta un cuaderno de matemática al día con el objetivo de ganarse alguito.

Les comentaba antes de perderme en mis propias palabras, que le tenía miedo a ese balonazo que parecía un misil teledirigido, que me seguía con el propósito de caerme en la cabeza, hasta escupir mi diente de leche, mientras mis compañeros se reían de mí, volviéndome popular como el chibolo cojudo al que le caen las pelotas por ñoño. Y así, la cancha de fulbito se volvió un lugar entre peligroso y placentero, por eso decidí observar estos encuentros deportivos desde mi salón de clases, el tercero B.

Una de esas medias mañanas, mi mirada se fijó en un niño del sexto A, Horacio. Era el que más se parecía a un hombrecito —el resto eran niños panzoncitos, caritas redondas, con chapitas en la cara y cortes de cabello que se parecían a Toby, de la pequeña Lulú—, más alto que los demás, de tez trigueña, cejas pobladas, cuello largo y venoso, y aunque me parecía extraño, era lo más cercano a Johnny Weissmüller, a quien admiraba a mis escasos diez años de vida.

Mi escuela era pequeña, con apenas diez salones divididos entre el primer y sexto grado. Era fácil reconocernos los unos a los otros, Remberto, el Nero, Raquel, la chismosa, Vladimir, la perestroika y a mí me decían Marco, la yuca pelada; ausencia de melatonina que me acompañaría el resto de mi vida.

Había mucho de inocencia cuando lo observaba, era descubrir, tratar de resolver a mi modo algunas preguntas que la naturaleza me había impuesto. Mirar sus piernas, con músculos superpuestos, trazados por puro capricho de la anatomía, la nariz recta por cuya punta goteaba sigilosa una que otra gota de sudor que él procuraba sin éxito secarse. Cuando terminaba la contienda, me volvía doblemente ingenioso para poderle ver, furtivamente, cambiarse de polo, ganarme con sus pectorales anchos, perfectamente triangulares, abdominales firmes y con cuadritos como planchas de acero.

Nunca fue mi amigo, a pesar de tener cierta popularidad en la escuela, mi oportuna timidez hizo que no se crearan vínculos. El año escolar terminó sin novedades, algunos de mis compañeros repitieron. Raquel me contó que él entró como deportista calificado a uno de los mejores colegios de mi ciudad. Yo pasé a cuarto grado con diploma de primer puesto. Vaya logro.

1988

El cuarto grado fue un año especial, por primera vez escuché términos como coche bomba, milicos, terrucos, maricón, soplón, una especie de diccionario lumpen que solo era manejado por gente mayor, periodistas y profesores. Mi abuelita, campesina, me decía: «Son cosas de gente ociosa, hijito, desde ahora yo te llevaré y pasaré por ti a la escuela. Ynada de salir a cualquier hora de la casa, por favor, Marquito, la calle no es lugar para nadie». «Ya mamita», le dije dándole un besito en ese rostro, donde la experiencia de la vida había construido surcos de sabiduría.

1992

Y así lo poco que conocía del mundo se vio rodeado de militares, de toques de queda, de apagones, escasez de alimentos, huelga del magisterio (lo que más me gustó de esa época). Ir a la escuela se precarizó bastante, a tal punto que daba lo mismo llevar la enciclopedia de ciencias o de letras. Los alumnos de sexto grado eran llevados contra su voluntad a cumplir el servicio militar obligatorio. Púberes enfrentados, de la noche a la mañana, a las fuerzas del mal, que, según mi abuelita, no traerían ningún desarrollo para el país.

Mi mente de niño simplificaba todo, las fuerzas del bien, del mal y la ausencia de Horacio. Por las tardes, cuando el sol se ponía, sacaba mis cachaquitos y los agrupaba entre buenos y malos. Recuerdo esa tarde en la que, después de tiempo, la imagen de Horacio se me vino a la mente al ver al hombrecito en mi mano. Lo coloqué en la fila de los buenos soldados porque eso escuché de Raquel, que se lo llevaron de un sitio donde jugaba billar y que ahora estaba «sirviendo su patria» en Sauce.

Jugué un rato, simulando una guerra, un enfrentamiento bélico con aviones que lanzaban bombas, de soldados enfrentados armados con un fusil. Después de tanta lucha y soldados caídos, salía Horacio como un héroe y les ganaba a todos, era reconocido por mis otros juguetes y lo condecoraban como héroe de guerra.

Mi cuerpo fue abandonando la infancia. Otros eran los juegos que me entretenían. Cumplí los 13 años cuando ingresé a la escuela secundaria, cambié los juguetes por un walkman y un skate, los pantalones cortos por pantalones Levi’s, me puse a entrenar básquet y mi objeto favorito pasó a ser una pelota Mikasa. Aun así, eran tiempos difíciles. A menudo soñaba que los soldados me volaban la sien con un fusil, sentía cómo mi cráneo se destruía y, automáticamente, venía la nada, la paz absoluta, el sueño eterno.

Esos sueños se convirtieron en recurrentes y me acompañaron un buen tiempo. Mientras me volvía un experto en canastas de tres puntos, las manecillas del reloj de la vida solo coincidían en ángulos de noventa grados, acontecimientos que me hacían reflexionar sobre la fatalidad, la muerte de algún profesor acusado de terrorista, la desaparición de algún policía por soplón, alguna dinamita que nos confinaba en nuestras casas por días eternos.

1990

Era domingo, un misterioso personaje ganó las elecciones presidenciales ese año. Mi abuela decía que muchas cosas iban a cambiar para mal. Luego de ir a misa, nos sentamos a conversar como dos seres atemporales. Me acurruqué en su regazo y ella me acariciaba la piel y el cabello. Estoy seguro de que sus flores, a las que acababa de regar, nos tenían envidia. «Hijito, no creas en la bondad de la gente», me dijo sin perder la dulzura que la caracterizaba. «¿Por qué, abuelita?», le pregunté. «La gente es muy mala, te pueden hacer mucho daño», respondió sin pestañear y sin explicar más.

Es una de las frases que nunca olvidé. Recuerdo a la gente celebrando porque había ganado las elecciones un chino que, supuestamente, le ganaría al terrorismo. Y en ese ambiente de algarabía, me fui al río, prometiéndole a mi abuelita regresar temprano.

1989

Hicimos la fiesta de promoción a ritmo de lambada, le había jurado a mi abuelita tomarme muchas fotos con ella y con mi pareja Karencita, bailé con ambas, augurando mejores momentos, celebrándolos por adelantado, presagiando momentos que, según nosotros, en nuestra acentuada pobreza, la vida nos devolvería tarde o temprano.

La vida con ella, mi abuela, siempre fue de colores y de día. Tomábamos café con bizcocho a las siete de la noche, luego me contaba cuentos de la selva, como el de la planta misteriosa que derretía el acero o del hombre pez que robaba a las jóvenes en el río. También aprendí sobre las plantas a través de sus pociones mágicas, que el llantén curaba las infecciones estomacales, que un puñado de ortiga puesta a coser servía para mermar alta tensión arterial. Estaba seguro, más que seguro, de que mi abuela, o era bruja, o había desarrollado un sexto sentido que la distinguía de las demás señoras que ocupaban un puesto de ventas agrícolas en el mercado.

Fue la última vez que tuve la mano de mi abuela entre las mías, la vi volverse pálida, estábamos en el área de geriatría, sentía frío. Unos meses antes, tuvo una embolia cerebral que la volvió prácticamente vegetal.

Éramos cómplices, eternos huérfanos en un mundo que, según ella, terminaría en el año dos mil. Desde que nací, mi abuela fue mi mundo, mi universo, también mi sueño y realidad. Recuerdo cuando tenía que cumplir sus labores de agricultura, me alistaba para ir a la chacra, a mis diez años me trataba como uno de cinco, ¿quizá sospechaba, en lo más profundo de su ignorancia en el tema, que yo era asperger? No lo sé, pero para ella era tan especial, que ya en el campo, con el olor de las frutas y el impregnante aroma de la hierbaluisa, podría sumergirme en las fantasías más increíbles, como esa vez que me raptaron los hombres lobos y yo tuve que escaparme volando, escondiéndome entre las copas de los altos troncos de aguaje, hasta convertirme en agua de manantial, para que mi abuelita pudiera recogerme en su cántaro y ponerme a salvo.

Años hermosos, juntos de la mano para cruzar el río Shilcayo, manos unidas que me enseñaron a escribir y a ser yo mismo.

2005

Fue la última vez que tuve la mano de mi abuela entre las mías, la vi volverse pálida, estábamos en el área de geriatría, sentía frío. Unos meses antes, tuvo una embolia cerebral que la volvió prácticamente vegetal. Aun así, sentía que se aferraba a la vida, pero, en esos momentos, a mis manos. Los pocos familiares que estaban ahí oraban, otros conversaban de sus dones, de lo buena que fue para sus nietos, de su tenacidad para sacar adelante a toda su familia siendo una humilde campesina.

Necesito narrar esto, quizá me quede corto, pero me aproximaré tanto al dolor, que será inevitable quebrarme.

Eran las seis de la mañana, estuve en vela toda la noche, una prima suya me aconsejó que reposara por lo menos un momento. No pude. En esa soledad que me enfriaba los huesos, pensando en ella, una luz dorada nacía delante de mí, di un paso atrás para evadirla, pero de pronto esa luz matutina penetró como un sable a mi pecho y me mantuvo suspendido. El dolor era insoportable, bajé mi cabeza para ver si mi pecho sangraba. «¿Eres tú abuelita?», pregunté, temiendo lo peor. Seguía suspendido en el aire, desafiando la gravedad, con mil imágenes en mi cabeza, recuerdos de ella, retorciéndome en todo momento, el dolor se hizo más potente y la luz también, hasta que caí al piso. Una enfermera que la cuidaba y que pasaba por ahí para tomar la posta de otra escuchó mis gritos, al entrar en la habitación contigua donde la vida de mi abuela se escapaba gaseosa, me encontró sentado con la espalda apoyada en la pared.

A los pocos minutos sonó mi celular, una voz llorosa me decía: «Mamita ha muerto». Volví a sentir ese dolor. No sé cómo describirlo, te nubla, te inmoviliza, rompe la represa del llanto y te desahogas sin consuelo, sin pudor a que te vean, el pecho se contrae y se vuelve a abrir, es una herida abierta sin ánimos de ser curada, eres tú en la manera más miserable que existe. Despojado de toda mi corporalidad, entré a una cueva y vi a una señora con una manta gris que le cubría la cabeza. «¿Eres tú?», le pregunté. Volteó a verme, vi su carita gastada de tanta vida, sus pómulos salientes y su dentadura perfecta. No me dijo más, salió de la cueva y yo de tras de ella, vimos un yate inmenso sobre un mar azul, lleno de gente que se preparaba para un viaje eterno. Vi la arena blanca, había piedras preciosas por toda la playa y en el muelle estaba mi abuelo vestido de terno blanco, quise ir a saludarlo. Ella no me dejó.

Me miró profundamente, con sus ojos de color negro, con esa luz que imponía su carácter, me acarició el rostro y el pelo. Me dio un beso en la frente y la vi partir. Volví mirando el piso, fijándome en cada detalle, en los rubíes y esmeraldas que estaban regados como vulgares piedras en cualquier playa que haya conocido. Quizá el mundo no se terminó el dos mil, pero cinco años después se derrumbaba para mí. Lloraba en silencio y recordé ese domingo de 1990 cuando ganó al que ahora conocemos como dictador, esterilizador, asesino de estudiantes, docentes y coautor de robos millonarios. El recuerdo era tan visceral que, cuando levanté la cabeza, una multitud de personas vestidas de negro me acompañaban en el funeral de mi abuela.

1990

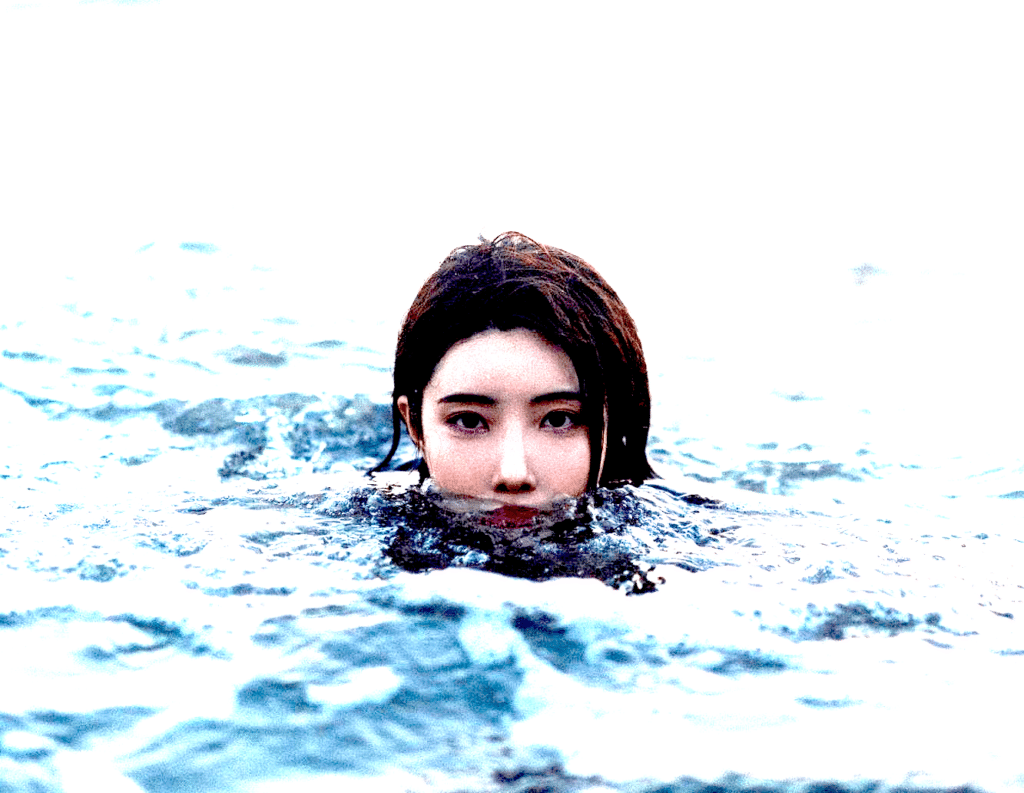

Le ganaría al terrorismo, dijeron. Lo escuchaba en el transcurso de mi recorrido. No habrá paquetazo, decían otros, empinando el brazo con un vaso de cerveza San Juan en la mano. Yo iba al río Shilcayo, me quería bañar, pronto cumpliría trece años y ya me sentía todo un adulto. Llegué a la poza en donde acostumbrábamos a bañarnos con mis amigos de infancia. No había nadie, me saqué la ropa quedándome en calzoncillos. «¿Marco?», me dijo una voz que se estrenaba en sus esténtores varoniles. Era Horacio.

El sol de las cuatro de la tarde es una luz dorada que ilumina de manera sobrenatural las cosas, en especial la selva. «Hola», le dije, un poco avergonzado. «Ven, báñate conmigo», me dijo, extendiéndome los brazos. Sentí mi erección, tímida aún, pero no fueron tímidos mis ojos que lo observaron con detenimiento. Si en la escuela ya parecía un hombre, casi tres años después, tenía un cuerpo escultural, como si Miguel Ángel lo hubiera tallado, sus rulos parecían serpientes juguetonas, su ropa interior mojada se pegaba al cuerpo y mostraba el pene erecto que me hacía frente, como un cíclope carnoso y voraz.

—Ven, bañémonos juntos —repitió.

—Mi abuelita no me dio más tiempo.

—No importa. Juguemos a quién encuentra la piedra.

—Ya, ¿quién empieza?

—¿Piedra, papel o tijera?

—Listo.

—Tijera.

—Piedra.

Esperamos unos segundos y nos sumergimos en el agua, como parte del ritual para empezar el juego.

Sacó tijera y yo piedra, le gané, pero hizo el ademán de cortar mi puño entre sus dedos. «Te gané», le dije. Buceó nuevamente y salió al otro lado de la poza, en la otra orilla. «Busca la piedra», me dijo, echándose en la arena, mirando el cielo.

Su erección aún no mermaba, veía, al costado de su enorme falo, la piedra. Me puse nervioso. Haciéndome el loco, empecé a buscarla, sabía que no estaba en el lecho del río porque el Shilcayo era tan transparente que se podían ver los peces y cualquier animalejo de agua dulce.

—¿Te rindes?

—No, seguiré buscando.

—¿Seguro que no te rindes?

—Sí, seguiré buscando.

Nadé hacia su orilla, me acerqué a él, fijé mi mirada sobre esas dos rocas, una de granito y la otra de músculos cavernosos llenos de sangre. «Tienes un premio», me dijo algo avergonzado. «¿Y qué es?», le pregunté con un nudo en la garganta. Se acercó y me asusté. Lo observé por última vez y me lancé al río para cruzar la orilla, vestirme y llegar rápido a casa antes de que mi abuela empezara a echarme de menos.

2023

Es sábado, el recuerdo de mi abuelita sigue intacto, como las plantas de su jardín, como la leña que juntábamos para hacer fuego y preparar los alimentos, como la hostia de los domingos que el padre Jesús nos daba para salvarnos del pecado. Es sábado y acababa de asistir a la marcha del orgullo. Me fui a la discoteca con un grupo de amigos, una mujer trans alborotada me pide que le chupe la teta. Al ver a su novio, un joven atlético y guapo, tuve un déjà vu. «Hola, Marco, te sigo en redes porque eres amigo de mi viejo.» Me descuadra aún más cuando ambos me piden ir al cuarto oscuro. Todo es tan rápido que acepto. Es un callejón con escaza luz y veo parejas y triejas teniendo sexo. Él me besa suavemente, ella me agarra el bulto que apenas empieza a ponerse rígido. «Horacio vive en España», me dice, mientras me lame la oreja. Estaba a punto de tener sexo con el hijo de mi primer deseo.